© 2008 by BIFFF... e.V und

P. Kratz für

Text

und Fotos. Jede Verwendung des Textes

und

der Abbildungen unterliegt dem Urheberrecht.

|

|

|

|

|

|

|

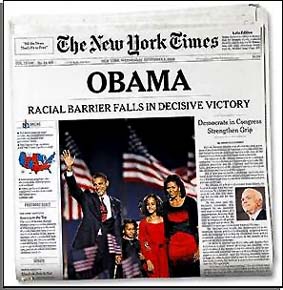

Rassismus besiegt:

und auf den Dow Jones. "Haushoch" sei der Sieg,

schreibt der "Tagesspiegel"; "radikaler Schrei nach Wechsel" und

"Durchmarsch", "republikanische Hochburgen geschleift", ereifert sich

"Spiegel online" preußisch. Es sei doch nur eine Mehrheit von

gerade mal 53 Prozent der abgebenenen Stimmen für Barack Hussein

Obama, mahnt Jörg Schönenborn nach durchgemachter Nacht im

ARD-Mittagsmagazin zur Abkühlung. In der

Tat, der Schwarze Edmund Stoiber hatte 2003 bei der bayrischen

Landtagswahl 61 Prozent der Stimmen geholt. Und George W. Bush hatte

2004 knapp über 50 Prozent -- einen Erdrutsch hat Obama wahrlich

nicht ausgelöst.

(November

2008) Wir haben nachgerechnet: der Unterschied zwischen Obama und seinem republikanischen Konkurrenten John McCain in den neun Swing-States, deren Wahlmänner und -frauen diesmal die Farbe wechseln müssen (Nevada, Colorado, New Mexico, Iowa, Indiana, Ohio, Virginia, North Carolina und Florida) und die die Wahl entschieden haben, betrug insgesamt 1,2 Millionen Stimmen. Also: Gerade mal rund 600 000 Wählerinnen und Wähler haben den Ausschlag für Obama gegeben, das sind 0,29 Prozent der 208 Millionen Wahlberechtigten oder 0,49 Prozent der abgegebenen 120,4 Millionen Stimmen - dank dem föderalen US-Wahlsystem der Zählung nach Staaten: The Winner Takes it All. Die 93 Prozent Stimmen aus dem District of Columbia, wo der afroamerikanische Anteil bei weitem die Wohnbevölkerung dominiert und wo offenbar fast alle Schwarzen, die wählen gingen, ihren Hautfarben-Genossen gewählt haben (hier wählten 210 400 Menschen Obama, aber nur 14 800 stimmten für McCain), nützen für das "Take it All" dabei genauso viel wie die gerade mal 50 Prozent aus Indiana, wo 26 000 Stimmen Vorsprung vor McCain den Ausschlag für Obama gaben, oder die 50 Prozent von North Carolina, das mit einer nachgezählten knappen Mehrheit von ganzen 14 000 Stimmen von den Republikanern zu den Demokraten wechselte. Hätten sich USA-weit nur rund 600 000 Menschen gegenteilig entschieden und statt des Demokraten Obama den Republikaner McCain gewählt, wohlverteilt über die neun Swing States, die diesmal von den Republikanern zu den Demokraten wechselten, dann wären diese Staaten nicht gewechselt, dann hätte nicht Obama eine satte Zweidrittelmehrheit der Wahlmänner und -frauen des Electoral College errungen, sondern McCain eine knappe Mehrheit, wie 2004 George W. Bush. Denn in den meisten Swing States, die wechselten und deren Wahlmänner/-frauen-Simmen nun Obama zufallen, war die Mehrheit nur hauchdünn statt "haushoch". Alles eine Frage des Wahlsystems! So werden die 0,49 Prozent der abgegebenen Stimmen, die die neun Staaten zum Wechseln brachten und damit letztlich die Wahl entschieden haben, zu einer satten Zweidrittelmehrheit. Ein Renner unter den Wahl-T-Shirts war im Herbst 2008 in den USA eines mit dem Aufdruck: "'It's Not the Votes that Count, It's How You Count the Votes'. Josef Stalin". Darin spiegelte sich die Erfahrung der Präsidentenwahl 2000, als es nur noch an dem Swing State Florida hing und dort nur so lange gezählt wurde, bis es mit einer 500-Stimmen-Mehrheit für George W. Bush gerade noch so passte und der United States Supreme Court das kritische Nachzählen verbot. Eine Wahlurne aus Florida, die 2000 benutzt worden war, steht heute im Eingangsbereich des neuen "National Constitution Center" in Philadelphia, das unter der in Stein gemeißelten Parole "We the People ...", den drei ersten Worten der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Werte der USA museal abfeiert. Ganze Landstriche ohne Opposition 93 Prozent der Stimmen in der vorwiegend afroamerikanisch bevölkerten Hauptstadtregion District of Columbia für Obama, 89 Prozent im angrenzenden "schwarzen" Teil von Maryland, 88 Prozent im schwarzen Baltimore-Citybereich nebenan, wo die Familien der Marines wohnen, die aus wirtschaftlicher Not ihren Kopf im Stahlhelm hinhalten, und ebenso viele in der guten alten schwarz verbrannten New Yorker Bronx -- das sind Zahlen wie im Moskau oder Ost-Berlin der 50er Jahre. Wurde der "amerikanische Traum" gerade noch wegen der Finanzkrise zu Grabe getragen, obwohl Börsencrashs doch eine Droge für diesen Traum sind, sieht "Spiegel online" bei Wahlergebnissen, wie man sie bisher nur aus totalitären Staaten kannte, ausgerechnet die "Wiederauferstehung des amerikanischen Traums". Da soll sich einer auskennen! Nur auf den Dow Jones ist Verlass: am Tag nach der Wahl stürzt er ab und verkündet den Aschermittwoch nach dem Rausch: minus 5 Prozent! Und am nächsten Tag um noch mal so viel. Dass die Schwarzen Amerikas nach der Rasse wählten, verspricht nichts Gutes, aber wer Obamas Reden gehört und seine Schriften tatsächlich gelesen hat, erwartete eh nichts. Obama hat fast zwei Jahre lang während des Wahlkampfes nichts gezeigt als seine Haut, und die ist -- nicht ehrlich. Geld, um das einzige Wahlversprechen "Hoffnung" zu erfüllen, gibt es nicht. So viele Reiche, dass die Steuererhöhungspläne das Geld zur Lösung der sozialen Probleme tatsächlich eintreiben könnten, gibt es schon mal gar nicht. Was macht jemand, der nur auf dem "Glauben" aufbaute - "I am asking you to believe", war Obamas einzige Botschaft, der andere, der von den Außerirdischen, antwortet: "I want to believe" -, wenn dieser Glaube massenhaft enttäuscht wird? Obama ist bekannt als jemand, der keinen Widerspruch duldet, dessen autoritärer Auftritt einschüchtert, der seine Widersacher in Chicago auch schon mal juristisch vom Wahlzettel klagte, bis sein Name der einzige war, der noch drauf stand, wie in totalitären Regimen. Nun heißt es sogar: "Obamas Team plant Eil-Machtübernahme" -- Begriffe, die wir gar nicht gerne lesen. Soll diese US-Wirtschaft wieder hochkommen, werden die Kleinen Leute pujacken müssen; wir sind gespannt auf die ersten Subotnik-Programme, mit denen die Obama-Anhänger in den Schwarzen- und Hispanics-Ghettos beschäftigt werden, damit sie nicht protestieren gehen. Und Oma Obama im gerade zugrunde gehenden Kenia gibt ein ethnoplurales Tänzchen zum Besten; ihr Enkel sei "ein geborener Führer", meint sie. Einen Elektroanschluss für ihr Häuschen soll sie am Tag des Sieges auch schon bekommen haben, von der kenianischen Regierung, Abstammung als Politik. "Change" anders als gedacht Viele arme Künstler, die in Brooklyn die "gentrification" für die Reichen befördern und jetzt nicht unwesentlich zu den 79 Brooklyn-Prozent für Obama beitrugen, leben von einem üppigen Sozialsystem, das trotz Afghanistan- und Irak-Kriegen eifrig sprudelt. Seinen Fortbestand kann man ihnen nur wünschen, allein schon deshalb, damit wir in Good Old Europe weiterhin ihre Kunst genießen können, zu der hier niemand wirklich fähig ist. Der Wunsch mag erst recht für die zahlreichen Latino-Einwanderer gelten, auch wenn sie uns nichts geben; ohne staatliche Unterstützung können sie nicht überleben, weder essen noch wohnen, sie leben von Lebensmittelmarken. Andernfalls werden sie, und dieser Fall wäre die Lösung des US-Kapitals, dann wohl für die Löhne, die heute chinesische Arbeiter in Mittelasien für das Zusammennähen der Levi's Jeans und der Nike Base Caps bekommen, tatsächlich arbeiten müssen. Die Rückverlagerung der Produktionen wäre die Voraussetzung für die vielen neuen Arbeitsplätze, die gebraucht würden, um die Steuern einzunehmen, die Obama bereits verbal als "hope" an die Armen verteilt hat. In den letzten Tagen vor der Wahl wurde in den Medien schon an historische Vorbilder erinnert: Franklin D. Roosevelts halb freiwilliger, halb alternativloser Arbeitsdienst der 30er Jahre; freilich konnte auch der damals nur durch den siegreichen Krieg "refinanziert" werden. (Wenige Tage vor seiner Amtseinführung Mitte Januar 2009 sagte Obama tatsächlich in einem Interview, er habe den Beginn der Amtszeit Roosevelts studiert und wolle sich auch daran orientieren! Und drei Tage vorher interviewte "Spiegel online" den Obama-Ratgeber und Roosevelt-Biographen Jonathan Alter, der die "Parallelen" zwischen der Krise 2009 und der von 1933 beschwor und dabei sagte: "Immerhin schaffte Roosevelt auch den Ausweg aus der Depression erst, als der Zweite Weltkrieg begann." Also: lieber gleich die BIFFF...- Webseite lesen, statt zu warten, bis "Spiegel online" Wochen später hinterher hechelt.) Oder - und das ist wahrscheinlich - es ändert sich gar nicht so viel, "hope" hin, "change" her, und das "halleluya" der schwarzen Prediger über allem. Was wurde denn wirklich anders von Kohl zur Schröder, was von Schröder zu Merkel? Alle behaupteten, "von unten" zu kommen und bemühten sich kräftig, die hier unten mit dem Bekenntnis, eine(r) von ihnen zu sein, ruhig zu halten. Wer könnte arme Schwarze und Einwanderer besser im Interesse des Kapitals ruhig halten als ein (halb) schwarzer (Fast-) Einwanderer? Obama macht die Politik des US-Kapitals, das ja in Wahrheit auch seine Wahlkampagne finanziert hat: Tage nach der Wahl kommt raus, das die Bank Goldman-Sachs seinen "Obama Victory Fund" allein schon mit 20 Millionen Dollar unterstützte. Der "Tagesspiegel" nennt ihn nun plötzlich "Kandidat der Wall Street" -- gar nicht falsch, denn Obama hatte als einer der ersten den Vorschlag Bushs und seines Finanzministers Paulson zur "Rettung" der Wall Street aus der Finanzkrise mit dem "Bailout" von 700 Milliarden Dollar Steuergeldern unterstützt. Das Kapital hat bekanntlich ja "kein Vaterland" und kennt auch keine Hautfarbe. Der Vietnamkriegs-Kennedy wurde nicht ermordet, weil er die Kapitalherrschaft gefährdet hätte, sondern vielleicht, weil er einem gesellschaftlich marginalen Racket, das sich selbst zu wichtig nahm, in die Quere kam. Wirtschaftskrisen kommen und gehen, auch wenn die Charaktermaske mit 60 Prozent gewählt wird; und eine neue findet sich sowieso allemal. Die 95 Prozent von den afro-amerikanischen Wählerinnen und Wählern, die Obama USA-weit gemäß den "Post Polls", den Nachfragen am Ausgang der Wahllokale, gewählt haben, werden sich handgenähte Italian Shoes mit Brandledersohle, wie sie ihr eitles Idol nach der Wahl in die Kameras streckte, niemals leisten können, auch wenn Obama fünf Wahlperioden Präsident sein könnte. Ihre Töchter würden auch dann noch keine Designer-Kleidchen tragen und in eine Privatschule gehen können, wie Malia und Sasha, die neuen Lieblinge der Nation, sondern müssen weiterhin mit schäbigen Ghetto-Schulen vorlieb nehmen und bekommen zum Examen, wenn sie bis dahin durchhalten können, oder erst zur Hochzeit, einen Gutschein für den Luxus der Armen, das in den Ghettos so beliebte "Nails' Studio". Obama ist keiner aus dem Ghetto, und er wird das Geld des US-Kapitals auch nicht auf die Ghettos verteilen. Und das Futter für den Hund, den Obama jetzt seinen Töchtern schenkt, muss in der Bronx oder in den "Trailer-Trash"-Wohnwagensiedlungen der Südstaaten immer noch für die Menschen reichen -- auch das war, ist und bleibt Teil eines Amerika, das seinen Traum oftmals nur träumt. Obama ist auf CNN dieselbe Rolle zugedacht, die bisher die ausgelutschten Puff Daddy oder Jay Z auf MTV spielten. Das Ende der linken Emanzipations-Bewegungen Die "New York Times" (NYT) berichtete im Sommer unter der Überschrift "Is Obama the End of Black Politics?" breit über Befürchtungen in der Schwarzen-Bewegung, dass nach einem Wahlsieg Obamas alles nur noch schlimmer werde; niemand würde mehr von Diskriminierung reden, wenn ein Schwarzer sogar Präsident werden könne: die höhere Inhaftierungsrate, die höhere Rate an Verbrechensopfern, die höhere Arbeitslosenrate usw., schlechte Schulen, miese Wohnumgebung, Armut, fehlende Krankenversicherung, Obdachlosigkeit -- alles Probleme, die Schwarze weitaus mehr treffen als Weiße oder Neueinwanderer. Was wollt Ihr denn, es ist doch Euer Präsident!, hieße es dann womöglich. Was würde dann erst aus den Ghettos werden! "If Obama is president, it will no longer be tenable to go to the white community and say you've been victimized ... while Barack Obama and Michelle and their kids are living in the White House!", sagte ein Vertreter der Black Politics der NYT. Eine Bewegung, die die soziale und die rassistische Benachteiligung zusammen sehe, werde dann keinerlei Einfluss mehr haben. Und dass Obama ein Nobody der Schwarzen-Bewegung ist, wird dies noch verstärken: nur ein solch unbeschriebenes Blatt kann ein Führer fürs US-Kapitals sein. Von den sozialen (und in der Folge psychosozialen) Folgen der Rassentrennung im Süden der USA, die bis heute stark fortwirken, habe er keine Ahnung, für die Kämpfe und Erfolge der 60er Jahre sei er zu jung gewesen, hieß es Anfang August 2008 in der NYT. Und während die einen fürchten, Obama sei nicht schwarz genug, könnte andererseits der Rassismus zwischen den Einwanderergruppen verstärkt werden. In jedem Fall aber wird er die Erwartungen, die an seine Hautfarbe geknüpft werden - wenn man die Wahlergebnisse in den überwiegend schwarzen Wohngebieten bedenkt, dort hat man ja nicht gewählt, weil er Harvard-Absolvent ist, und sehr viel anderes, insbesondere Politisches, hat er bisher ja nicht gezeigt -, niemals erfüllen können. In der Tat kann er eher Botschafter in die Black Community hinein sein (wofür man in der NYT die "neue" Schwarzen-Bewegung der Mittelschichts-Akademiker vorhält), um diese etwa ruhig zu stellen, als dass er sich als ihr Sprachrohr oder gar Interessenvertreter verstünde. Und gerade die fortwährende Unterprivilegierung der Schwarzen, und ihre weiterhin andauernde massenhaft mangelnde Bildung, lassen die Betroffenen dies nicht erkennen. Statt dessen setzen sie auf die Hautfarbe, die so ist, wie die ihre: Hoffnung auf Besserung aus Rassismus. Das gilt auch für die Hispanics-Massen, die in den letzten 15 bis 20 Jahren einwanderten und die Obama nun zum Sieg verholfen haben: von den Weißen wählten nur 5 Prozent mehr "demokratisch" als 2004, von den Hispanics aber 25 Prozent mehr als im Jahr 2004. (Und freilich wählten diesmal überhaupt sehr viel Menschen mehr als in den Wahlen zuvor; aber Weiße wählten insgesamt nur zu 43 Prozent Obama - und darunter sehr viele weiße Mütter aus den Vorstädten, die gemeinsam mit den Schwarzen und mit den Latino-Einwanderern den Ausschlag für Obama gaben, glaubt man den "Post Polls" -, während die Schwarzen zu 95 Prozent, die Hispanics zu 67 Prozent und die asiatischen Einwanderer zu 62 Prozent Obama wählten, enorme Steigerungen im Vergleich zur Wahl Bill Clintons im Jahr 1992.) Bei den Hispanics war die Wahlentscheidung wohl noch verschärft rein rassistisch begründet, denn im Gegensatz zu den Schwarzen können sie oftmals nicht Englisch sprechen und lesen und verstehen mangels Möglichkeiten zur Kommunikation ihre gesellschaftliche Situation kaum. Aber sie sind - da gibt es keinen Unterschied zur Anhängerschaft George W. Bushs - oftmals in radikalen rechtsextremen religiösen Sekten organisiert, deren Prediger an den Wochenenden die Latino-Wohnviertel beschallen - auf Spanisch selbstverständlich, denn hier, wo materielle Not herrscht, sollen Heimatgefühle beseelen. Homophober Pastor spricht Obamas Inaugurations-Gebet Die Koalition aus 95 Prozent der Afroamerikaner und fast 70 Prozent der lateinamerikanischen und karibischen Einwanderer, die Obama letztlich zum Sieg verholfen hat, hat bereits gezeigt, welche benachteiligten Gruppen und Minderheiten man sich nach der Enttäuschung der "Hoffnung" als Sündenböcke (neben den "reichen Wall Street-Juden", versteht sich) aussuchen wird. In drei US-Bundesstaaten gab es parallel Volksabstimmungen gegen das bürgerliche Rechtsinstitut der Ehe für gleichgeschlechtliche Partner. Im ach so liberalen Kalifornien erreichte eine Koalition aus Schwarzen, Latinos und weißen Mormonen und Evangelikalen eine satte Mehrheit für einen Verfassungszusatz, der das "same-sex marriage" für alle Zeit verbieten soll. War bereits im Frühjahr von Schwulen- und Lesbengruppen befürchtet worden, dass eine Kandidatur Obamas (der sich ebenfalls gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hatte) viele Schwarze an die Wahlurnen bringen würde, die Obama wählen wollten, traditionell aber eben auch homophob seien und dann quasi nebenbei die Fortschritte der sexuellen Emanzipation mit wegstimmen würde, hat sich dies nach der Auswertung insbesondere der kalifornischen Volksabstimmung erschreckend bewahrheitet: 70 Prozent der schwarzen Wählerinnen und Wähler Kaliforniens und mehr als die Hälfte der Hispanics stimmte für den verbietenden Verfassungszusatz und damit gegen die Ehemöglichkeit für Lesben und Schwule, während 53 Prozent der Weißen gegen den Verfassungszusatz stimmten und damit für die Toleranz, dass jeder und jede heiraten möge, wen sie und er wolle. Mit den Kampagnen zu diesen Abstimmungen in den drei Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Arizona (in die außergewöhnlich viel Geld gesteckt wurde, was die ideologische Bedeutung dieser Frage zeigt, die doch die meisten Menschen gar nicht tangiert) macht sich zudem eine generelle Stimmung gegen die Rechte gleichgeschlechtlich orientierter Menschen breit, die große Teile der Obama-Unterstützer mit den bisherigen konservativen Teilen der Republikaner vereint. Zum Dank für die Unterstützung hat Obama ausgerechnet einen der Hauptagitatoren für das kalifornische Volksbegehren gegen die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Ehe, den rechten Evangelikalen-Pastor Rick Warren aus Kalifornien, ausgewählt, um das traditionelle Gebet bei der Amtseinführungsfeier für Obama auf den Stufen des Washingtoner Kapitols zu sprechen. Warrens homophobe Hetze hatte maßgeblich zum "Erfolg" des Volksbegehrens beigetragen, dass nun die gleichgeschlechtliche Eheschließung in Kalifornien durch einen Zusatz in der Verfassung dieses US-Bundesstaates verbietet. Nach Warren soll die Soul-Sängerin Aretha Franklin ein paar Lieder kreischen und wird dabei sicher nicht gegen die Evangelikalen "Respect" für Schwule und Lesben einfordern. Die Amtseinführungsfeier wird die größte und meist beachtete in der Geschichte der USA, weil erstmals ein Schwarzer zum Präsidenten vereidigt wird; die Riesenshow am 20. Januar 2009 hat geschichtlichen Symbolcharakter, und Gay-Lib-Aktivisten, die Obama im Wahlkampf unterstützt hatten, sehen nun mit Besorgnis, dass er mit der Wahl Warrens nun doch ein Symbol gegen ihre Bürgerrechte gesetzt hat. Und auch im noch liberalen New York macht diese merkwürdig bunte Koalition des umgekehrten Regenbogens bereits innerhalb der Demokratischen Partei mobil: ein prominenter Vertreter der Latinos im State Senate von New York, dem Landesparlament, will die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe - eine alte Forderung der dortigen Demokratischen Partei, deren Verwirklichung durch die neue Mehrheit der Demokraten im Staat New York nun endlich möglich wäre - mit allen Mitteln verhindern. Er blockierte bereits kurz nach der Neuwahl des New Yorker Senats (der gleichzeitig mit der Präsidentenwahl stattfand) gemeinsam mit drei homophoben demokratischen Mitstreitern aus New York City - insgesamt drei Hispanics und einer, der als Vertreter der russisch-jüdischen Community auftritt und sich einen Namen durch seine enge Zusammenarbeit mit den gegnerischen Republikanern und durch seine Forderungen nach Wiedereinführung der Todesstrafe und einem Verbot von MP3-Playern und Mobiltelefonen in der Öffentlichkeit machte - die Wahl eines liberalen schwarzen Befürworters des "same-sex marriage" zum Speaker (Präsidenten) des Landesparlaments. Nach zwischenzeitlichem Einlenken der Homophoben war dann Mitte Dezember klar, dass der schwarze Latino Ruben Diaz Sr., ein in Puerto Rico geborener rechtsextremer evangelikaler Pastor aus der South Bronx, der seinen Wahlkreis 2006 mit 92 Prozent der Stimmen gewann, und zwei seiner Mitstreiter die Legalisierung der "Homo-Ehe" auf jeden Fall verhindern wollen. Diaz war damit bekannt geworden, dass er alle Abstimmungen immerzu mit einem Gebet besiegelte, ein religiöser Fanatiker, von denen es unter den Obama-Unterstützern viele gibt. Koalition gegen "68" Es ist eine Koalition auch gegen die liberalen Ideen und die Politik "der 68er", gegen zentrale emanzipatorische Projekte. Dass in Volksabstimmungen mit der Obama-Wahl auch gegen die öffentliche Finanzierung von Förderprogrammen für benachteiligte Minderheiten gestimmt wurde (gegen "affirmative actions"), wird die Obama-Jubler früher treffen als sie aus ihrem Rausch aufwachen. Die NYT, die Obama offensiv unterstützt hat, verkündete bereits einen Tag nach der Wahl als "ironic effect" der Übernahme des Weißen Hauses durch einen Schwarzen "the ending of affirmative action and old identity politics" schlechthin und damit das Ende von allem, was seit den 60er und 70er Jahren linke und liberale Innen-, Sozial- und Kulturpolitik in den USA ausmachte. Aber die sozialen Probleme der bisher geförderten Minderheitengruppen haben nicht geendet und werden es auch nicht. "In die Hände gespuckt und es durch Arbeit und eigenen Einsatz zu etwas gebracht", wie es Obamas Ehefrau Michelle über sich und ihre Familie darstellt: das war und ist immer nur ideologisches Gerede, um die Armen als persönliche Versager und Faulpelze hinstellen zu können, die sich eben nicht genügend bemüht hätten. Bisher gegen die Schwarzen gewendet, wird diese Einstellung nun erfolgreich von Schwarzen gegen ihre Brüder verwendet. Es ist die Lebenseinstellung der Assimilation und der Kinder der sich mühevoll Assimilierten, die Sichtweise der "Post-Civil-Rights"-Bewegung schwarzer Akademiker, die Obama in den Meiden nach oben getragen hat, eine Bewegung auch, die aus dem "Black Capitalism" der 70er und 80er Jahre her kommt, dessen Profiteure schon damals nicht die Armen mitnahmen. "Brother" bedeutete schon damals für sie nicht, an die Schwarzen in den Gefängnissen zu denken, von denen sie doch gerade erst in ihren Villen bestohlen worden waren, zu schweigen vom Denken an die Latinos und Asiaten, gegen die es einen verbreiteten schwarzen Rassismus gibt wie gegen die Juden. Obama vertritt die Mittelschichts-Werte der sauberen, geordneten Familie aus den städtischen und suburbanen Reihenhäusern, ein "amerikanischer Traum" des gehobenen Kleinbürgertums (an dem sich erstaunlicherweise die "linksalternative" Schickeria nicht gestoßen hat), der der "Cosby Show" entstamme, so die NYT, und der jedenfalls konträr zur Lebenswirklichkeit der Schwarzen im Süden und in den Ghettos ist. Deren soziale Situation wird nur noch moralisch bewertet, nicht mehr politisch-ökonomisch und praktisch kritisiert. Das wissen politisch bewusste und linke Vertreter der Schwarzen-Bewegung aus fast 400-jähriger Geschichte auf dem amerikanischen Kontinent -- eine persönliche, familiäre und leidvolle Geschichte, die "in Ketten" begann und die Obama und seine Familie, die ja in Wahrheit weder eine Sklaven- noch eine Einwandererfamilie gewesen ist, nicht teilt. |

Repräsentant der wohlhabenden

neuen schwarzen

Mittelklasse:

"Witness" für was? "His family didn't come in chains!", kritisiert die alte linke Bewegung der "Black Politics". Obamas kenianischer Vater kam als Student und ging wieder als examinierter Akademiker. Euphorie und Euphemismus:  Die Zeitungen feiern das Ende des Rassismus. 800 Dollar kostet ein Original dieser Siegesausgabe der "New York Times" vom 5. November 2008 inzwischen im Internet bei Versteigerungen, weil sie von dem historischen Ereignis zeugt -- in der Bronx müssen schwarze Familien von diesem Betrag zwei Monate lang Essen und Miete bezahlen, in Brooklyns Latino-Ghetto Bushwick entspricht er einer Monatsmiete, wenn man Glück hat und das Haus baufällig ist, sonst muss man doppelt so viel bezahlen. Mit dem Bild ihrer Zeitung (oben) warb die New York Times auf ihrer Internetseite für ein Reprint (Preis: 14,95 Dollar), konnte dann aber wegen des Ansturms nicht liefern. "We the People ..." -- museumsreif: "... yes, we can!" Das neue "National Constitution Center" im "Independence National Historical Park", dem weiträumigen, kürzlich neu gestaltete Campus der US-amerikanischen Unabhängigkeits-Geschichte in Philadelphia, ist ein Museum für die Werte der Amerikanischen Verfassung. Rechts auf der Fassade stehen .... ... in Stein gehauen und in originaler Dokumentenschrift die Anfangsworte der schwer strapazierten Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahr 1787, die gegenüber in der "Independence Hall" unterzeichnet wurde. Wahlurne Nummer 52, die bei der Präsidenenwahl im Jahr 2000 in Florida dem Kandidaten George W. Bush dienlich war; jetzt im Verfassungsmuseum aufgestellt. Keine Chance auf Designer-Klamotten: Überleben unter der Hochbahn in Brooklyns Ghettos der Schwarzen und Hispanics. Kleidung kauft man im "99 Cent"-Shop (oben, links), Gemütlichkeit und Trost sucht man mit Fähnchen aus der alten Heimat und in Wandmalereien der armen Einwanderer (unten). Ein bisschen Geld zusätzlich zur Stütze und den Lebensmitelmarken vom Staat, mit denen hier mehr als die Hälfte der Bevölkerung ihre Essenseinkäufe bezahlt, kommt aus dem illegalen Straßenverkauf von Melonen- oder Mango-Stücken aus Pappkartons (unten links), schnell aufgebaut neben dem ebenfalls nicht angemeldeten Würstchenstand (rechts), der auch nur provisorisch aussieht, und schnell abgebaut ist, sollte tatsächlich mal Polizei vorbei kommen: Oder man verkauft ein paar Blumen aus dem "geliehenen" Supermarkt-Einkaufswagen, mit dem man auch schnell wieder weg ist im Polizei-Notfall (unten): Mit Repräsentanten der weißen Mittelklasse: Farben übergreifend: Als politisch unbeschriebenes Blatt ist die neue Charaktermaske, der man einen lange bewährten Vertreter der eigenen Interessen zur Seite gestellt hat, vom US-Kapital universell einsetzbar. (Anstecker aus der Wahlkampagne) |